スタッフブログ

美術館・博物館

2024.04.23

髙島屋大阪店 『第57回 日本いけばな芸術展(前期)』

草月流(河畠秀花、田渕章流、

中村雨光、西野芳流、村上仙香)

未生流(総家)和田高甫

小原流

(山口佳風、濱田豊碧、松井博士)

現代の生け花について、全く不案内な私には衝撃的な展示でした。てっきり床の間を飾る器とお花を想像していたら、床の間には収まりきらない大作のオンパレード。たくさんの流派があり、それぞれの決まりごとがあるのでしょうが、素人目には実に自由に伸び伸びと、創造力の赴くままに空間を演出する喜びに溢れているようで、実用に供さない純然たる鑑賞物としての矜持のようなものを感じました。

さて、それぞれが個性を発揮して心を揺らされる作品ばかりの中で、お気に入りだなんだと勝手なことをぬかすのは憚られるのですが、それでもやっぱり今回もピックアップさせていただきますと、№65の作品(未生流総家:和田高甫)が印象的でした。小さく繊細な草花たちがすっくと佇む姿とシンプルな色彩が、周囲から切り離された世界観を確立していて、葉陰からひょっこりと妖精が顔を出しそうな雰囲気がありました。

第57回 日本いけばな芸術展は4/22(月)で終了しましたが、時々朝日友の会の優待でいけばな展があるので、次の機会を楽しみに待ちたいと思います。

2024.04.18

中之島香雪美術館「北斎と広重」

中之島香雪美術館で開催されている「北斎と広重」展に行ってきました。

第1章では北斎の風景画への道が展示されています。

不勉強ながら、北斎が忠臣蔵や漫画(北斎漫画)を描いていることを初めて知りました。

第2章の北斎「冨嶽三十六景」は、富士山を望む各地からの絵にまるで旅をしているようでした。

「北斎の画室模型」では破れた障子の家の中で北斎が絵を描いている姿が再現されており、

ユーモラスな北斎が楽しくなりました。

第3章からの広重は、青色が綺麗なこと。広重ブルーを間近で堪能できます。

作品解説にあった「橋の上の人が方々を向き、人で賑わっているのがわかります」など

当時の人々の生活が身近に感じられ、1つ1つ面白く見ました。

前期と後期で大幅な作品の入れ替えがあります。是非、前期・後期ともに作品をお楽しみください。

前期は5月6日まで、後期は5月8日からです。

朝日友の会会員証利用で団体料金(1500円)になります。

2024.03.12

あべのハルカス美術館「円空」

あべのハルカス美術館で開催中の「円空」展へ行ってきました。会員の方からの問い合わせも多い、注目の展覧会です。

円空は、江戸時代の美濃国(現在の岐阜県)に生まれました。幼い頃に母を亡くして仏像を彫り始め、出家してからも人々の救済のために12万体彫ることを目標にしたと言われています。今回特に印象深かったのが、第4章「祈りの森」。円空が50代の頃にたびたび滞在した飛騨・千光寺に遺された仏像が展示されています。1つの胴体に2つの顔がある「両面宿儺坐像」。『日本書記』によると、「宿儺(すくな)」は大和朝廷に従わず滅ぼされた飛騨の豪族ですが、地元の人々には悪鬼を倒した英雄で千光寺を開いたとも言われています。ずらりと並ぶ「観音三十三応現身立像」は、当時病人が出た家に貸し出されていたとか。そのうち2体が今も戻らず、31体が展示されていました。一見同じような形ですが、よく見ると一つずつ表情が違い、慈愛に満ちた円空のまなざしが伝わってきます。

10年以上前、私は「円空仏」に会いに飛騨・千光寺を訪ねました。市街地から車で約20分、急な山道を登った先にある円空仏寺宝館の入口に、立木に彫られた荒々しい仏像が置かれていました。圧倒されるとともに、振り返ると雄大な北アルプスの山々がそびえていて、清々しい気分になったことを覚えています。

展覧会は4月7日(日)まで。朝日友の会会員証提示で1人のみ半額になります。

存在感ある「両面宿儺坐像」

優しい表情の「観音三十三応現身立像」

2024.02.14

京都市京セラ美術館「村上隆 もののけ 京都」

現代アートの世界で国際的に高い評価を受ける村上隆。京都市京セラ美術館で、関西初の大規模な個展が開幕しました。初日はトレーディングカード目当ての人々で大混雑しましたが、ようやく落ち着いて鑑賞できます。

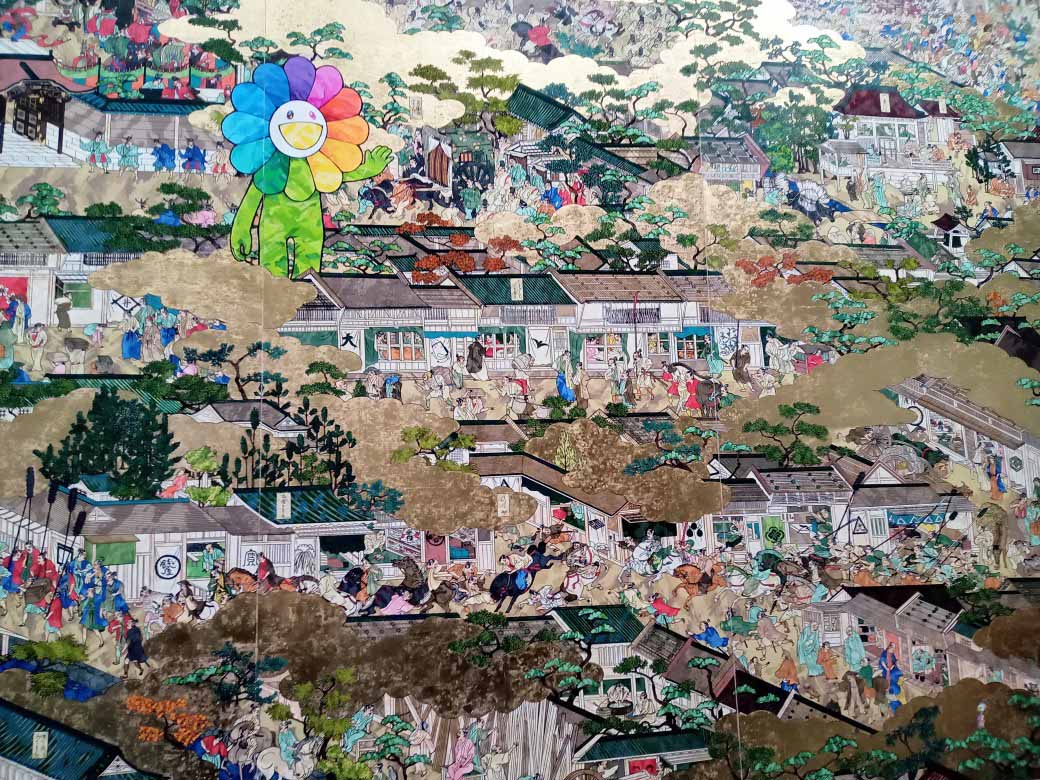

かねてから、江戸時代の京都で活躍した絵師たちに深い関心を寄せていた村上隆。自身も京都に移り住み、伝統や文化芸能に親しんでいます。今回は「京都」に正面から向き合い制作したとのこと。展示会場へ向かう中央ホールでは、赤鬼と青鬼の迫力ある「阿吽像」が来場者を出迎えています。会場に入ってすぐ、目に飛び込んでくるのは全長13mの「洛中洛外図 岩佐又兵衛 rip」。17世紀初めの傑作「洛中洛外図屏風」(舟木本・国宝)を手本にしたとか。描かれているのは町に暮らす人々の日常で、村上のトレードマーク「お花」がダイダラボッチのように徘徊しています。金色の雲にはドクロ模様が浮かび、空にはゆるキャラの「風神」の姿も…。続いての作品「尾形光琳の花」「京都光琳 もののけフラワー」は、金箔に波模様の琳派風ですが、よく見ると「お花」がにっこりと笑顔を向けています。

作品近くには、村上隆手描きのメッセージボードがあり、来場者に楽しんでほしいという思いが伝わってきます。本人曰く、国内ではこれが最後の展覧会とか。もののけたちがうごめく世界を、皆さんもぜひ体験してみてください。

展覧会は9月1日(日)まで。朝日友の会会員証提示で5人まで団体料金に割引となります。

「洛中洛外図 岩佐又兵衛 rip」(部分)は細部に注目

「風神図」「雷神図」も村上ワールド全開

2024.02.09

国立国際美術館 特別展『古代メキシコ』

球技をする人の土偶

トゥーラのアトランティス像

古代メキシコ展もエジプト展と同じく、「テオティワカン」、「テノチティトラン」、「テスカトリポカ神」など、覚えにくい名称のオンパレード。会期は5月まであるので、その間「赤テノチティトラン青テノチティトラン黄テノチティトラン」と練習しようと思います!

何の益もない話はさておき、厳しい環境の中で育まれた文明は、超自然の存在への畏怖が強く伝わる神秘的な世界観を湛えていました。中でも興味深かったのは、球技に関する展示です。球技をする人の土偶(№10)や「ユーゴ」という球技用防具(№11)、ゴムのボール(№12)、王が球技をする様子が描かれた外交関係を象徴する石彫(№87)など。ピラミッドや神殿と同様に都市の中心部に球技場が建設されていたことからも、その重要性が伺えます。メソアメリカ世界の球技について、どこかで読んだことがあったなと思い、帰宅して埃をかぶっていた本を探し出しました。公開講座の書籍化で平易で読みやすいので、長くなりますがそのままここに引用させていただきます。

「ボールを手で投げるのではなくて、お尻とか肩でボールを飛ばす。中米は天然ゴムの産地なので、ボールは天然ゴムでつくられている。それを後ろを向いてお尻で飛ばす。しかし、それはかなり痛いらしくて、鹿の皮でつくった褌状のものをはいて、ボールがぶつかっても痛くないようにしている。」~中略~「このように尻でボールをあてて飛ばして、あの環を通すのであるから、われわれにはちょっと想像もつかないような大変な技術である。つまり後ろを向いて尻でボールを飛ばして、しかも高いところにある小さな環の間を通すのである。一体どれくらい練習すればできるようになるのか不思議だが、いずれにしてもそういうことが行われていた。」手ではなく腰を使うバスケットボールのようなイメージでしょうか。また、球技の持つ意味については、「球戯はマヤにおいては、神話的な背景をもっていたのではないかといわれている。というのはマヤの一派であるキチェ族というインディオに伝えられていた『ポポル・ヴフ』という叙事詩に書かれた神話によると、この世の初めにおいて二人の男の兄弟がいた。これはおそらく太陽と月をあらわしていると思われるが、これが暗黒をあらわすいろいろな神々とボールを使って競技を行い、それを負かしたという。マヤにおいて行われた球技は、いわば神話に語られたこの世の初めの、最初のボールの競技を儀礼として繰り返して行っているのではないか、神話で語られているこの世の初めにおけるボールを使っての競技を手本として繰り返し行っているのではないか、と解釈されている。」単なる娯楽ではなく儀礼的な意味をもっていたということですね。

特別展『古代メキシコ マヤ、アステカ、テオティワカン』は5/6(月・振休)まで開催。朝日友の会会員証の提示で団体料金に割引になります(3人まで)。

引用元:「東京大学公開講座44 スポーツ」(東京大学出版会、1986年発行)より、大林太良『スポーツと儀礼』

2023.10.19

髙島屋大阪店 『第70回 日本伝統工芸展』

きれいなものを鑑賞するのは心の養分になります

今回も、あれこれと言葉を連ねても却って、作品を陳腐なものに貶めてしまいそうで恐縮するくらい美しい作品ばかりでした。どれもこれも好きなのですが、それでも何とか勝手にピックアップ!

・作品№105彩釉器「極光」(田島正仁)。深い深い茶紫が印象的です。伝統色の分類でいうと「桑の実色」が近いでしょうか。その中にパッと鮮やかな緑と黄。500~600くらいの波長の緑と黄は可視光線の波長範囲の中間で、特に緑は人間の目が最も捉えやすい色とされます。最も波長の短い紫の中に浮かび上がる緑と黄という理にかなった配色に納得。

・作品№257友禅訪問着「月夜の薄」(二塚長生)。こちらは「木賊色(とくさいろ)」くらいの色目。薄の模様が描く放射線に、降り注ぐ柔らかな月光を感じられます。

・作品№459彩変化花器「〇△▢」(藤塚松星)。タイトル通り〇と△と▢で構成された作品なのですが、全体のフォルムが、中央が凹んで縁に向かって高くなる形状で、三次元が織りなす変化に奥行きを感じました。

・作品№549截金硝子器「雪降り積みて」(山本茜)、作品№551線刻硝子水盤「白翠」。形も色も質感も何もかもが美しい。会場にはたくさんの照明があるので影も複数できるのですが、その影もまた作品を引き立てています。

『第70回 日本伝統工芸展』は10/23(月)まで開催。朝日友の会会員証の提示で無料になります(1人)。

2023.10.06

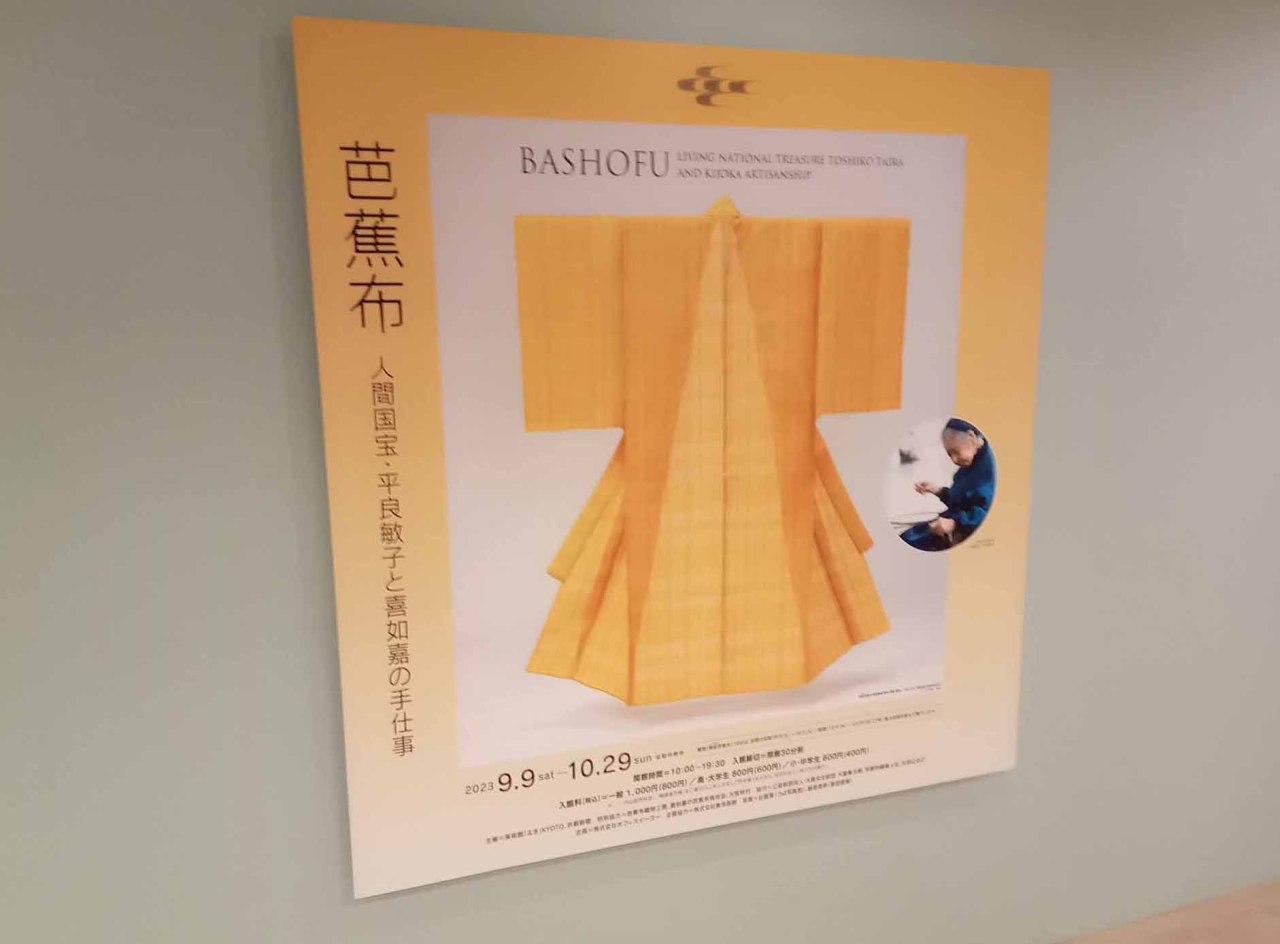

美術館「えき」KYOTO 「芭蕉布 人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事」

南の島、沖縄。那覇空港に到着すると、有名な沖縄民謡「芭蕉布」がよく流れています。のびやかで美しい歌声に気持ちが和らぐ人も多いのではないでしょうか。今回、この曲と同じ名前の展覧会が美術館「えき」KYOTOで開催されています。

芭蕉布は、琉球王国時代から衣服として王族や庶民に愛されていました。生地の軽さなどから高温多湿な沖縄にはなくてはならないものでした。そして戦後、衰退しつつあった芭蕉布を復活させたのが、後に人間国宝となった平良敏子さん(1921〜2022)。展覧会では彼女の思いと作業工程を知ることができました。

まず糸芭蕉の木を育てて、茎の皮を剥ぎ繊維をとる。糸にして織り色を染める。繊維はとても繊細で扱いが難しく、複雑な作業を繰り返します。染料は植物からで、主に沖縄藍の青色と福木(フクギ)の黄色。街路樹や生垣としてなじみ深いフクギからこんな鮮やかな染料が取れるのかと驚きました。そして、この青色と黄色を混ぜて作る緑色も上品で美しい。平良さんが考案した鳥の図柄は、民藝運動を主導した柳宗悦が「生きているよう」と称えましたが、まさにその通りでした。

薄くハリのある生地はよく風を通して、沖縄の夏を過ごしやすくしてくれそうです。古い沖縄の家で、暑い夏の日に縁側に座って「芭蕉布」の曲を聴きながら過ごしたい、と南の島に思いを馳せました。

展覧会は10月29日(日)まで。朝日友の会会員証提示で4人まで優待料金に割引となります。

美術館「えき」KYOTOで開催中

琉球王国時代の士族の礼装

2023.09.20

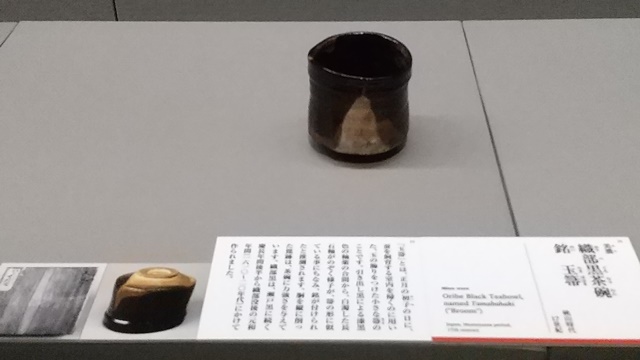

中之島香雪美術館 『茶の湯の茶碗 -その歴史と魅力-』

解説を読む前に、茶碗各部の名称を予習!

「引き出し黒」も魅力的

時代ごとに章立てされており、千利休~古田織部~小堀遠州というそれぞれの時代を牽引した茶人の好みとそれに影響を受けた流行や展開という大きな流れを追うことができました。また、1点1点に技術や特徴の解説が付けられており、個々にじっくりと色合いや柄、釉薬のつき方、土の違いなども鑑賞できます。マクロな視点とミクロな視点のどちらを意識するかによって、同じものでも見え方が違ってきます。

今回ピックアップしたいのは次の2点。

作品№4「灰被天目(はいかつぎてんもく)」。釉薬の薄い部分が黄褐色になっているのですが、その部分が重厚な華やかさを醸し出しています。

作品№27「銹絵文茶碗(さびえもんぢゃわん)」は、焼成時に窯内で倒れて他の茶碗と融着した跡が残っている茶碗。高額で取引されるエラー硬貨を連想しました。歪みや不完全さの中に見出す味わいは茶碗鑑賞の醍醐味だと思います。

『茶の湯の茶碗 -その歴史と魅力-』は11/26(日)まで開催。朝日友の会会員証の提示で団体料金に割引になります(2人まで)。

2023.09.05

角屋 もてなしの文化美術館

京都市指定名勝「臥龍松の庭」

西郷隆盛が行水に使用したタライ

新撰組初代筆頭局長・芹沢鴨が

酔って大暴れした松の間

新撰組が結成されたのは1863年。この夏、結成160周年を記念して、京都の新撰組関連の施設で特別公開が実施されています。せっかくだからまとめて行ってしまおうと、輪違屋~角屋~旧前川邸~壬生寺~八木家と島原から壬生界隈をうろうろしてきました。中でも貴重な機会だったのが、旧前川邸の東の蔵です。新撰組が古高俊太郎を拷問した現場で、これが池田屋事変の端緒となりました。拷問の現場を見て感激というのも少々憚られますが、歴史上有名なエピソードの舞台ですから、やはり今でもきちんと保存されていることに感慨深いものがあります。

角屋は、今回は1階のみの公開でしたが、江戸時代の文化サロンの様子を垣間見ることができ、見応えがありました。指定文化財以外では、西郷隆盛が行水に使用した盥についてのエピソードが印象的でした。太平洋戦争の最中、角屋も建物疎開の対象になり取り壊される予定だったところ、京都市の担当者にこの盥を見せて、明治の元勲も利用した貴重な遺構であることを説明し、その価値を認識してもらって取り壊しを免れました。角屋を救った盥として、家宝ともいえるくらい大切にされているそうです。

角屋 もてなしの文化美術館は、朝日友の会会員証の提示で100円引きになります。企画展は予約制で人数制限をしているそうなので、ご来場前にご確認をお願いいたします。

2023.08.29

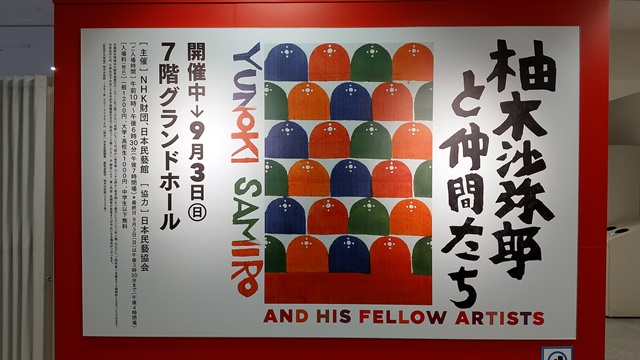

髙島屋大阪店 『柚木沙弥郎と仲間たち』

全3章からなる構成で、第1章「出会いとはじまり」では、柚木の出発点となる芹沢銈介の型染カレンダー、生涯を通じて友情を育んだ武内晴二郎や舩木研兒の作品。第2章「生活を彩る色・かたち・もよう」では、仕立てて実際に着用された洋服など、民藝の本質ともいえる、生活の中に息づく作品。第2章と第3章の間には特集展示「柚木家の食卓」があり、柚木家で今も使用されている食器や椅子などが。最後の第3章では、情熱を注いで取り組んだ萌木会の活動とそこに集った染色家たちの作品が展示されていました。共に認めあい、刺激しあった作家たちの関係性に触れることで、作品に有機的な奥行きが加わり、更に活き活きと見えてきました。

特に印象に残っているのは、第1章作品番号23「注染水玉文布」。青と緑の重なりにガラスのような不思議な透明感があり、惹かれました。第3章作品番号2の芹沢銈介「沖縄笠団扇文着物」は、クチナシ色の着物地と豊かな曲線が、見事な色と形の調和を成しています。また、幾何模様の作品がたくさんあったのですが、遠目には規則的に整然と並んでいる模様ですが、よく見ると歪みや不規則な隙間があり、それが何だか小学校の運動会で披露される組体操のようで、親しみを覚えました。

『柚木沙弥郎と仲間たち』は9/3(日)まで開催。朝日友の会会員証の提示で無料になります(1人)。

- 1 / 7

- »